Source Wikipedia

Jean-Denis Bonan

par

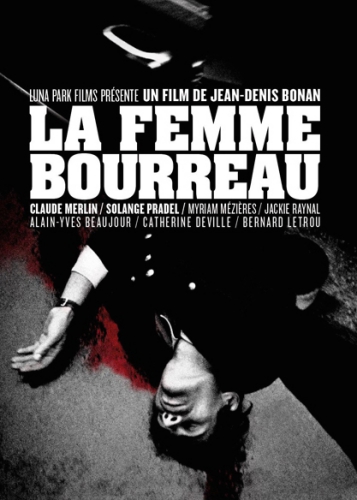

Photograme Jean Rollin dans La femme bourreau

©Photo : droits réservés®

©Photo : droits réservés®

©Photo : droits réservés®

©Photo : droits réservés®

©Photo : droits réservés®

©Photo : droits réservés®

Jean-Denis Bonan

sur la scène de l'amphithéâtre

de l'ancien

Hôpital Saint-Vincent-de-Paul

évoquant quelques anecdotes

du tournage de son film

La femme bourreau

© : Photo : V. D-Travers® 2017

Jean Rollin dans La femme bourreau

© : Photo : V. D-Travers® 2017

© : Photo Claire Lewis ®

Dimanche 26 Février 2017 s'est tenu dans les anciens locaux de l'Hôpital Saint-Vincent de Paul

la projection du film de Jean-Denis Bonan

©Photo : droits réservés®

©Photo : droits réservés®

©Photo : droits réservés®

©Photo : droits réservés®

©Photo : droits réservés®

©Photo : droits réservés®

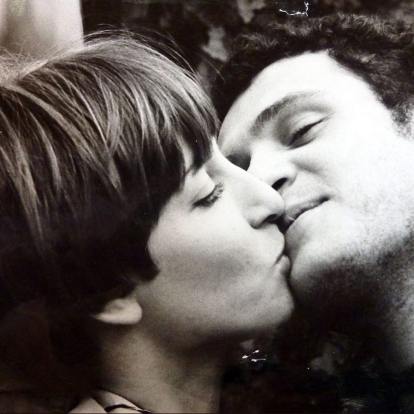

Jean-Denis Bonan a eu la gentillesse de me faire suivre ces photos de travail émouvantes tirées du film

Le viol du vampire aka La reine des vampires

de sa compagne qui vient de nous quitter…

Mireille Abramovici, cinéaste et écrivaine, avait fait ses premières armes sur les films de Jean Rollin.

Avec l'aimable autorisation de Jean-Denis, je place ici ces images…

C'est aussi, une façon de rendre hommage à Mireille Abramovici…

Mireille Abramovici

Sur cette photo, Mireille en 1973

entre Denis Gheerbrant (à gauche)

et Alain Nahum (à droite)

Photo prise à Gennevilliers là où se trouvaient les Laboratoires CTM et aussi les ateliers des Actualités Françaises où Jean était monteur-son et moi monteur-image

Jean Rollin

à

Hommage

Je n’aurais pas été moi-même si je n’avais pas croisé la route de Jean Rollin.

J’aurais été quelqu’un d’autre si je n’avais pas été son ami.

Jean-Denis Bonan.

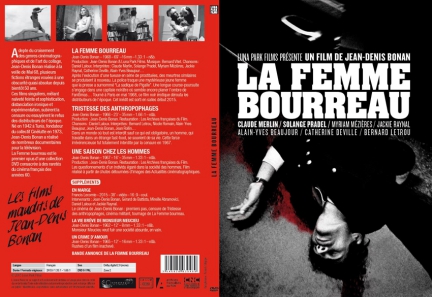

Toutes les photos utilisées pour illustrer ces deux entretiens sont extraites de La Femme Bourreau (Jean-Denis Bonan 1968).

| Dans le contexte actuel, la fin du 35mm et l'arrivée du DCP vous semble t-il favoriser l'émergence de structures telle que la vôtre, donc l'exhumation d’œuvres “oubliées” ?

Avant tout, reste posée la question de la conservation des films argentiques, et celle de la disparition des laboratoires. Pour les œuvres singulières, l’implication financière d’institutions liées à la conservation des œuvres cinématographiques reste primordiale (car les coûts peuvent s’avérer dissuasifs)…

Pour Luna Park films, la numérisation, préalable à l’exploitation en DCP, s’inscrit dans une perspective de diffusion plus étendue : édition, TV… etc, en France et dans le reste du monde. Sur ce point, les possibilités de versions linguistiques multiples que permet le DCP sont très intéressantes.

Pour ma part, j’ai déjà commencé - via un travail d’édition de films - à l’exhumation d’œuvres oubliées, rares et/ou inédites (Pierre Clémenti cinéaste, les documentaires d’Imamura, des films et documents surréalistes inédits…etc).

| Il reste encore pas mal de films de Jean-Denis Bonan à sortir de l'ombre, surtout des court-métrages, avez-vous prévu de travailler le reste de sa filmographie ? peut-être pas en sortie salle mais au moins en DVD ?

Une édition reprenant 4 autres CM est prévue pour 2015 (accompagné d’un entretien-portrait de J-D Bonan). Le futur DCP de Tristesse des Anthropophages sera accompagné de sous-titres anglais.

Courant 2015, nous aimerions organiser une rétrospective partielle des films de Bonan, et pourquoi pas à la Cinémathèque française.

| Pourquoi ressortir ces films maintenant ? Est-ce due à la découverte de nouvelles copies ? Racontez-nous un peu l'histoire de cette miraculeuse ressortie.

La femme bourreau n’existait qu’à l’état de prémontage en double bande 16 mm. Il a fallu numériser le film en H.D afin d’en achever le montage (avec la complicité de Mireille Abramovici) et de le restaurer partiellement. LPF a financé la post-production finale, le sous-titrage en anglais, le DCP, réalisé une bande annonce, une affiche etc… et contacté l’équipe du LUFF !

Quant à « Tristesse des anthropophages », nous avons rencontré les responsables des Archives françaises du Film qui ont accepté de restaurer 4 des courts métrages du cinéaste. La restauration (en cours) de Tristesse des anthropophages n’a été rendue possible qu’après la levée de l’interdiction qui frappait le film.

| La Femme Bourreau (projeté avec Tristesse des anthropophages) est la première sortie de Luna Park Films. Un double programme signé Jean-Denis Bonan est un choix très fort en terme d'identité. Bien que vous n'ayez distribués que deux films, comment définiriez-vous un film estampillé Luna Park ?

Dans un premier temps, nous pensions seulement éditer un DVD regroupant plusieurs films de Jean-Denis Bonan. Puis l’idée d’une première présentation en salles s’imposa comme une évidence car nous gardions à l’esprit que ces films avaient été conçus, il y a près de 50 ans, pour être confrontés au public, fut-il hostile !

Dans le cas de Tristesse des Anthropophages, le comité de censure, se substituant à tous, empêcha la possibilité-même d’une telle confrontation. Ce fut une conséquence et non un choix délibéré du cinéaste qui avait produit, en très grande partie sur ses propres fonds, les deux films en question.

Finalement cet outil, Luna Park films, a été créé pour distribuer, éditer (et dans une certaine mesure co-produire) ce genre d’œuvres nées d’esprits libres… Des films qui pour divers raisons sont tombés dans les oubliettes de l’histoire du cinéma, et qui tels des fantômes hantent le château-fort d’une cinéphilie finalement bien conventionnelle…

Et comme nous sommes de farouches adeptes de la non-spécialisation, nous envisageons de distribuer par ailleurs des films récents d’un tout autre genre.

| Comment s'est fait la rencontre avec le travail de Jean-Denis Bonan ?

Grâce à Grégory Alexandre qui avait lui-même assisté à une présentation, organisée par Jean-Pierre Bastid, des films de Bonan. Alexandre écrivit ensuite un article sur La Femme bourreau (publié dans le dictionnaire du cinéma érotique et pornographique français dirigé par Christophe Bier). Finalement, Grégory Alexandre me contacta et me remit les copies vidéo de Tristesse des Anthropophages et de La Femme Bourreau, avec l’accord de Jean-Denis Bonan.

Les membres de Luna Park Films ont unanimement aimé la liberté de ton des premiers films de ce jeune cinéaste des années 60, le caractère insolite et unique de ses œuvres relativement à l’époque qui les avait vu naître. Mais le moment décisif fut la rencontre avec Bonan, artiste sans amertume, réellement disponible et enthousiaste à l’idée de reprendre ce projet vieux de 45 ans.

& pour clore le sujet, un rapide entretien avec Francis Lecomte de Luna Park Films, grand maître d'oeuvre de l'exhumation de ce lot de pelloches inouïes.

En réalité, c’est comme si j’avais deux caméras, l’une tournée vers le réel et qui était une caméra militante et l’autre qui était plutôt dirigée vers les coulisses du monde, dans les caves et les greniers, dans l’inconscient. Mais pour chacun de mes exercices, je ne pouvais pas m’empêcher à la fois d’être terriblement concentré et sérieux et à la fois spectateur d’une farce qui se jouait devant moi. Alors oui, farceur et sévère, comme le serait un poète oscillant entre absurdité et métaphysique

| Vous êtes contemporain de tout un tas de cinéastes aux univers très “libres” et personnels, Jean Rollin, Jean-Louis Van Belle, Georges Franju. Quels cinéastes (ou aspirants cinéastes) français fréquentiez-vous à cette époque ?

Jean Rollin était un de mes meilleurs amis. Nous n’avions pas les mêmes goûts, mais lui et moi nous étions comme deux enfants lâchés dans un monde hostile. L’un et l’autre, nous travaillions dans une institution d’état aux Actualités Françaises (l’ancêtre du journal télévisé qui passait dans les salles). Il était monteur-son, j’étais monteur-image.

Les cinéastes me faisaient peur, car pour faire du cinéma, il fallait de l’argent et pour avoir de l’argent, il fallait être dans le système et ce système m’effrayait. Je n’ai jamais habité la maison des cinéastes, j’étais leur voisin.

L’Âge d'Or de Bunel m’a précipité dans le désir de faire des films. J’ai subi l’influence de l’expressionisme allemand, de Fritz Lang en particulier, et de la nouvelle vague, pas de la nouvelle vague en général, de Godard surtout. Godard qui me donne de la force, qui est un inventeur sans précédent. En littérature, c’était surtout les poètes et Henri Michaux en particulier qui alimentait mes divagations. En peinture, j’aimais par dessus tout Picasso avec un goût prononcé pour Matisse, Gauguin, Bonnard.

Ça, c’était avant. Je continue.

Actuellement, je suis en train de réaliser un long-métrage de fiction Fragments de l'Histoire du Monde, tout seul, dans mon coin, unique technicien accompagné par des comédiens bénévoles dont Claude Merlin qui était le héros de La Femme Bourreau. Pour mon travail, il faut que je mette en avant Bernard Letrou, héros de Tristesse des Anthropophages, Gérard de Battista, directeur de la photographie de Tristesse des Anthropophages et La Femme Bourreau, Mireille Abramovici qui me soutient depuis 1967 et aujourd’hui, ma fille Julie Bonan qui me donne force, courage et joie.

| Qu'est-ce qui vous inspirait au moment où vous avez réalisé “La Femme Bourreau” et “Tristesse des anthropophages” ?

J’ai déjà dit deux ou trois mots à ce propos, je reviendrai sur ces questions un peu plus loin. Ce que je peux dire ici, c’est que je ne me sentais pas inspiré, mais plutôt aspiré par une nécessité, la nécessité de jeter sur l’écran des turbulences que je ne pouvais ni dessiner, ni même écrire. Il s’agissait de films improvisés, en grande partie, j’étais comme un musicien de jazz qui invente au fur et à mesure de la cession à partir d’un thème.

| Dans ces deux films, je retrouve à la fois le surréalisme de Buñuel, le vitalisme exalté de Pasolini, et (j'espère ne pas dire de bêtise) la cocasserie des films de Jean-Marie Van Belle, qui donne au final quelque chose très personnel, à la fois saugrenu et très sérieux, entre poésie, absurdité et métaphysique. Vous sentez-vous proche de ce portrait ?

Quand j’ai réalisé Tristesse des Anthropophages, Pasolini n’avait pas encore réalisé de films. Et pourtant je me suis retrouvé avec lui (sans jamais le rencontrer) dans une certaine fraternité. Dans mon approche du cinéma, j’étais plutôt seul.

Qu’est-ce qui s’est perdu ? - L’invention. Je suis, je crois, d’une génération où l’on croyait à l’utopie, en tout cas on voulait y croire. Nous n’aimions pas vraiment le monde tel qu’il était, alors, on en inventait un autre. Aujourd’hui, mis à part le miroir aux alouettes de la religion, il y a du désarroi et rien n’est moins artistique que le désarroi.

Curieusement, c’est comme si l’esprit avait laissé la place au corps, car on trouve une grande invention dans les arts chorégraphiques, hip-hop et autres danses contemporaines. Quand on est contraint à l’aphasie, c’est le corps qui répond.

| Racontez-nous l'histoire de cette ressortie. Comment l'accueillez-vous ? De manière amusée ? Providentielle ?

Grâce à Jean-Pierre Bastid (metteur en scène et écrivain qui avait diffusé des extraits de La Femme Bourreau dans le cadre de sa carte blanche à la Cinémathèque baptisée ‘Cinéma & Anarchie’, ndr), j’ai pu rencontrer Grégory Alexandre et Francis Lecomte (Luna Park Films) à un moment où mes vieux films étaient totalement oubliés, moi-même je n’en parlais jamais. Parallèlement, les Archives Françaises du Film (CNC) ont découvert un de mes court-métrages de 1967.

Ça m’amuse et c’est plus que ça. J’ai, me semble-t-il, toujours imaginé, qu’un jour quelqu’un mettrait le nez dans ces pellicules vieillies.

| Depuis combien de temps n'aviez-vous pas revus ces deux films ?

Je pense qu’il faut remonter à 1970.

| Vous avez traversé les années 60 où vous avez tourné ces films très libres qui ressortent aujourd'hui, les années 70 où vous avez surtout réalisé des films avec le collectif Cinélutte, avant de traverser les années 80 et 90 en réalisant surtout des documentaires pour France 2, TF1 et Arte.

Ma question est un peu vaste, mais quel regard portez-vous sur la France en regard de votre parcours ? Qu'est-ce qu'il raconte selon vous sur ces cinquante années d'histoire française ?

C’est une question pour archéologues (l’archéologie était mon premier dada). Avant Cinélutte que j’ai créé en 1972, j’ai été membre fondateur du groupe Arc en 1967. De 1979 à 2007, j’ai travaillé pour TF1, France 2, France 3, Arte, TV5 Monde etc. J’y ai réalisé quatre courtes fictions regroupées sous l’intitulé La Folie Ordinaire, puis une autre fiction Le Séducteur et enfin Pierrot le Loup. Mes autres réalisations, assez nombreuses, ont été des documentaires que je n’ai pas seulement tournés en France, mais dans le monde. J’y ai touché à des thèmes aussi variés que le chômage, le rire, la paysannerie, la psychanalyse, l’histoire, la peinture, la littérature etc. C’est dire que je ne suis spécialiste de rien, j’ai plutôt picoré ici et là plutôt qu’approfondi une seule question. En vérité, je ne me suis jamais focalisé sur la France. Il faut dire que j’ai une seconde patrie, la Tunisie, mais comme ma mère était Italienne née et ayant vécu à Genève, j’ai une vision en large focale de ce qui peut se passer alentours. Donc, après cinquante années, je suis frappé par un paradoxe. D’une part, il y a une extraordinaire et enthousiasmante avancée technologique, un progrès qui, certes, comprend certains dangers, mais qui est prodigieux. Et d’autre part, un recul évident des idées et des pratiques. Dans les années cinquante, nous pensions que les religions allaient mourir doucement (je ne parle pas de l’idée de Dieu ou des dieux, je parle des rituels, du droit, de ces fétichismes de la pensée), on pensait que les guerres seraient rares et laisseraient leurs fronts à d’autres combats sans meurtre et sans sang. C’est ce tremblement entre le progrès et la régression qui me semble marquer ces années que j’ai traversées.

| Techniquement, il est encore possible aujourd'hui de tourner de tels films, peut-être encore plus facilement, seulement, j'ai l'impression que très peu de jeunes cinéastes ont envie de ça. Et je pense qu'il y a là-dedans beaucoup d'autocensure. Je regarde chaque années des tonnes de premiers films, des longs, des courts, et je constate souvent que ce sont beaucoup d’œuvres “calibrées” (en terme de thèmes, de “genre”, etc). Partagez-vous ce constat ?

Et si oui, qu'est-ce qui a été selon vous perdu en cours de route ?

Je ne vois pas beaucoup de films, je travaille beaucoup à écrire, à peindre, à dessiner et aussi je continue mes tournages et mes montages. Cependant, avec les films et vidéos actuels, je suis frappé par le manque d’ambition, non seulement dans les thèmes abordés, mais aussi dans la facture elle-même. Il y a bizarrement dans les films des jeunes gens que je visionne une sorte de vieillesse. L’année dernière, alors que j’étais occupé à Paris, la ville de Sedan a projeté deux de mes toutes récentes courtes vidéos, j’ai obtenu de nombreuses réactions qui, toutes sans exceptions, mettaient l’accent sur « l’étonnante jeunesse de (mes) inventions ». Inutile de dire que ces réflexions m’ont laissé un goût amer.

| Regarder vos films me donne l'impression d'une plongée dans la “France d'avant”, cette France qu'on a volontairement fait disparaître, qu'on a “ordonné”, classé, qu'on a rangé dans des boites, qu'on a domestiqué. Cette liberté de ton qu'on retrouve dans La Femme Bourreau et Tristesse des anthropophages me semble être le fruit d'une époque où tout n'était pas encore figé, où les arts et les disciplines communiquaient encore beaucoup entre elles, où tout ce qui se filmait, s'écrivait était souvent stimulant, une époque où l'on était porté par des promesses, autant artistiques que sociales. Quel sentiment vous donne aujourd'hui le re-visionnage de ces deux films ?

Jean-Denis Bonan : Sans doute, perturbés par la guerre du Vietnam, mobilisés par la guerre d’Algérie dans une France où l’économie française allait assez bien, dans ces années 1960 et du début des années 1970, nous chérissions la liberté. La liberté se confondait, du moins à mes yeux, avec le vivant, avec ce qui bouge, avec ce qui doit advenir. Mais, il faut le savoir, nous étions minoritaires dans une sorte de maquis (un maquis plutôt confortable).

Dans ce maquis ouvert, il y avait toutes sortes de gens, des architectes, des psychanalystes, des cinéastes, des peintres, des marginaux et des fous - et non seulement nous communiquions, mais surtout, nous étions contagieux. La contamination se faisait de nos corps à d’autres, mais aussi d’une corporation à l’autre. Ainsi, nous espérions briser les frontières entre la musique et la peinture, entre le film et la poésie. Moi- même à cette époque, j’ai fait un livre (un gros album écrit et dessiné) Vie et Mort de Ballao que je voudrais présenter à Lausanne si on m’en donne l’occasion. Les choses bougeaient, les artistes bougeaient, mais face à ça, l’Ordre nous enfermait dans des barbelés invisibles. Cette liberté existait mais elle était combattue. Tristesse des Anthropophages par exemple été radicalement censuré, interdit à tout public en France et à l’exportation. Pour nous replacer dans ces temps, je dirai que nous étions des individualistes, sans doute, mais nous avions soif de partage. C’est dans ce contexte que nous formions des groupes, le Groupe Arc, Le Front Culturel Révolutionnaire, Cinélutte.

De nos jours, depuis le milieu des années soixante-dix, je perçois un assoupissement, une perte qui semble correspondre à un renoncement… Il y a paradoxalement une perte de toute confiance en l’humanité accompagnée d’une foi absolument irréfléchie en un au-delà meilleur.

En revoyant La Vie Brève de Monsieur Meucieu, Tristesse des Anthropophages, Une Saison chez les Hommes, Matthieu Fou et La Femme Bourreau, j’ai pensé un moment que dans les années qui ont suivi la réalisation de ces films de 1962 à 1968, je m’étais trahi, que je n’avais pas été fidèle à ma jeunesse. Comme le cinéma commercial m’avait exclu, j’ai réalisé de 1979 à 2007 des films de télévision, essentiellement des documentaires où j’ai tenté de mettre ma touche, ma fantaisie, et une certaine forme de provocation, mais sans jamais faire éclater ma colère en cultivant une certaine force que je gardais en moi.

Et puis, j’ai réfléchi. Je n’ai pas vraiment changé. Le monde a changé.

| Avec le recul, de quoi ces deux films sont-ils le fruit ? De quoi sont-ils le nom, selon vous ?

Avec Tristesse des Anthropophages, je désirais faire une sorte de farce. Les premiers fast-food commençaient à envahir Paris et je voulais railler la société de consommation (l’appelait-on déjà ainsi en 1966 ?) en montrant des gens mangeant de la merde. Je voulais aussi y mettre la présence du religieux qui reviendra quelques années plus tard au galop. Et surtout, je voulais parler d’amour comme on n’en parlait jamais, à savoir la proximité de l’amour et de la guerre, de l’amante et de la mère etc.

Avec La Femme Bourreau, c’est l’ambiguïté que je voulais mettre en scène. J’en revenais à cette volonté de briser les frontières qui étaient aussi celles édifiées entre masculin et féminin. Mais il y avait une autre frontière que je voulais abattre, celle des genres cinématographiques. Je voulais mêler érotisme et polar, expressionnisme et chansonnettes, reportage et sophistication…

Si je devais mettre un seul nom sur ces deux films, je dirai « la fuite » La fuite considérée comme une errance, comme une exploration hors des rails imposés par les sociétés, une nécessité pour être ici mais « hors des cadres imposés ».

Jeudi prochain, je signe dans les colonnes du quotidien suisse Le Courrier un petit papier sur le LUFF (Lausanne Underground Films & Music Festival) qui a été pour moi l'occasion de travailler autour des mythiques premiers films de Jean-Denis Bonan. Mythiques car censurés pour certains (Tristesse des Anthropophages fût interdit de diffusion en 1966 pour « scatologie et obscénité »), boudés par les distributeurs pour d'autres (La Femme Bourreau était même resté depuis 1968 à l’état de prémontage en double bande 16 mm), ces films ressortent aujourd'hui des caves de l'histoire officielle du cinéma français sous l'impulsion de Francis Lecomte de Luna Park Films qui a restauré et numérisé les deux principaux films de Bonan et qui les distribuera en salle début 2015.

Ces films — entre actionnisme, expressionnisme “nouvelle vague” & écriture automatique cinématographique — m'ont tellement bouleversé, et l'interview que Jean-Denis m'a accordé si intéressante, que j'ai décidé d'en publier ici la totalité.

Deux programmes seront diffusés au LUFF du 15 au 19 octobre : quatre courts-métrages réunis en un seul programme et La Femme Bourreau.

Entretien Jean-Denis Bonan, Cinéaste

Christophe Bier parle des films

Tristesse des anthropophages et La femme bourreau

de

Jean-Denis Bonan

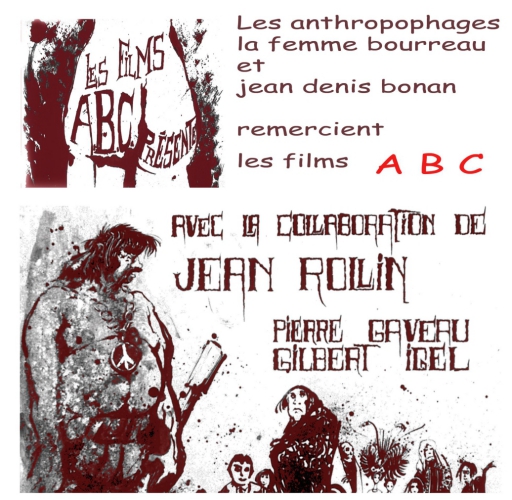

Évocation de Jean Rollin par Jean-Denis Bonnan

dans

La femme bourreau

Photos de Gilbert Gibdouny (photo.gilbert.gibdouny@dbmail.com )

La photo de groupe se situe aux Studios Marignan lors de la post-synchro de Tristesse des Anthropophages

de gauche à droite : de profil (peu visible) Marco Pauly, César Polonio, j'ai oublié le nom de l'homme barbu, assise Nicole Romain, accoudé moi, Jean et Bernard Letrou, à l'arrière plan, deux personnes que je n'identifie pas.

©Photo : Gilbert Gibdouny®

Jean Rollin, rôle d'un bourreau

dans le film

Tristesse des anthropophages

de

Jean-Denis Bonan

©Photo : Gilbert Gibdouny®

Jean me prêta sa société de production,

Les Films ABC,

pour donner une légalité à ce film dans lequel il interprétait un petit rôle de bourreau.

Là aussi, le tournage de

Tristesse des anthropophages

se déroula comme s’il ne pouvait en être autrement.

©Photo : droits réservés®

©Photo : droits réservés®

Et puis, Jean-Noël et moi sommes aller prendre un verre pour noyer le chagrin et puis,

le soir même… Jean est mort.

Jean-Denis Bonan

20 avril 2016

La dernière fois que je l’ai eu au téléphone, il était bien malade et là, il sut, je sus que notre amitié n’avait jamais cessé d’être violente, merveilleuse et violente.

À l’hôpital, je suis allé le voir avec notre ami commun Jean-Noël Delamarre.

Jean ne parlait plus…

Alors j’ai parlé, je n’ai cessé de lui parler.

Je lui rappelais notre rencontre, nos folies poétiques de jour et de nuit, notre amitié (moi l’image, lui le son), notre Chevrolet et d’autres choses que je ne peux pas dire, qui sont propres au langage que seuls deux frères peuvent partager.

J’ai continué à voir les films de Rollin, bien entendu.

Lui, je ne sais pas s’il a vu ce que j’ai pu faire par la suite, car par la suite, après le tournage de

La femme bourreau

en 1968, le cinéma continuant à me martyriser, je me suis rabattu sur la télévision où j’ai surtout réalisé des documentaires, peu de fictions.

À cette époque, Jean entreprit de réaliser un court-métrage Les pays loin pour lequel j’allais faire fonction de script-boy.

Dieppe - tournage du film

La vampire nue

de

Jean Rollin

©Photo : droits réservé®

J’étais marqué au rouge et ça, Jean le savait et s’en inquiétait. Moi, j’ignorais alors que cette censure allait m’empêcher de faire d’autres films (en tout cas au sein du circuit cinématographique), je ne savais pas que je serai contraint de travailler en clandestin, sans un centime. C’est parce que Jean nourrissait une confiance sans limite à mon égard qu’il me força (presque) à me remettre au boulot comme réalisateur, c’est donc grâce à ses encouragements que je réalisais Matthieu-Fou (court-métrage dont il me donna le titre), puis Une saison chez les hommes, autre court-métrage.

C’est sur ce tournage que je fis la connaissance de Gérard de Battista qui était un tout jeune opérateur de prises de vues. Au sein de l’équipe, je retrouvais un ancien camarade de classe Alain-Yves Beaujour.

C’est ainsi que je connus Nicolas Deville, le dessinateur génial de Saga de Xam, bande dessinée dont Jean était le scénariste.

©Photo : droits réservés®

©Photo : droits réservés®

©Photo : droits réservés®

Et cette évidence fut contagieuse si bien que peu après, je me lançais dans son sillage pour réaliser mon court-métrage

Tristesse des anthropophages

avec Gérard de Battista comme directeur de la photographie et Alain-Yves Beaujour comme assistant.

Notre collaboration a cessé…

Au cours des années, nous nous sommes revus, bien sûr, et avec une émotion de gamins on se serrait dans nos bras.

Plus tard, il me proposa d’écrire un roman dans la collection qu’il dirigeait, je ne m’en sentais pas capable.

Il voulut, plus tard encore, éditer

Tristesse des anthropophages

en DVD, mais à ce moment, je ne voulais plus entendre parler de ce film qui m’avait causé tant de soucis.

©Photo : droits réservés®

Ce qui lui plaisait par dessus tout c’était la poésie qu’il tentait de faire naître de ses images. Il semblait aller comme la fumée de sa pipe au gré de sa rêverie, si bien que l’articulation des scènes entre elles n’était pas évidente.

Jean ne s’inquiétait pas, il me laissait faire, il attendait mes propositions et même il appréciait les effets les plus inattendus. À titre d’exemple, je citerai cette scène où les amants s’embrassent à l’envers, tête-bêche.

À vrai dire, le film n’était pas très simple à monter.

Au moment du tournage, Jean se laissait aller vers une imagerie de plus en plus éloignée de la narration à laquelle, je pense, il ne tenait pas trop.

Mireille Abramovici, qui m’assistait au montage, en était à sa toute première expérience et, par inadvertance, elle colla un fragment de pellicule à l’envers. La chose me plut.

En projection, Jean découvrit le baiser tête en bas et il en fut réjoui. Plusieurs hasards surgirent au cours du montage, comme la présence fortuite de certains sons sur les images et là aussi, Jean en était satisfait.

Le film achevé était déroutant. Jean ne le raconte pas dans ses mémoires, mais, à vrai dire, lui aussi était déconcerté. Il était déconcerté, mais bizarrement, il gardait confiance, je crois qu’il espérait que la poésie qui se dégageait de cet univers diffus suffirait à faire vivre le film… et là il eut raison.

En 1969, Jean réalisa La vampire nue, j’en achevais presque le montage quand un différent nous a opposé. Jean raconte cet événement dans ses mémoires. Je ne partage pas son récit.

Ce que je sais, c’est que lui et moi, par lâcheté sans doute, nous avions fui une véritable confrontation.

Nous étions mortifiés, lui croyait que je l’avais trahi et moi je pensais qu’il m’avait trompé.

En 1967 (j’avais quitté les AF, Jean y exerçait encore), vint le temps des vampires.

La rencontre de Jean avec Sam Samuel Selsky l’autorisa à écrire et réaliser Le viol du vampire dans lequel je jouais des personnages minuscules et dont je serai le chef-monteur, assisté par ma jeune compagne Mireille Abramovici. Pour le film de Jean, j’avais proposé le comédien Bernard Letrou (qui était le héros de mon film Tristesse des anthropophages) et aussi Marco Pauly et son épouse Ursula. Par ailleurs, j’insistais pour qu’il engage le musicien François Tusques.

C’était presque un film entre copains.

Lorsque, à la fin de 1966, le comité de censure du Centre National de la Cinématographie nous fit savoir que mon film Tristesse des anthropophages était interdit à tout public et à l’exportation, Jean en fut chagriné plus que moi-même.

©Photo : droits réservés®

©Photo : droits réservés®

En dehors des films, nous lisions, nous parlions de nos lectures, il aimait surtout Gaston Leroux et moi je le saoulais d’Henri Michaux.

Nous allions au cinéma, en général nous avions les mêmes goûts.

Luis Buñuel était notre dieu.

Nous allions nager, nous marchions, nous nous perdions. Jean me proposa d’acquérir en copropriété une Chevrolet grand luxe, d’occasion, bien sûr.

Elle était verte, énorme, voyante, ce fut notre jouet à tous les deux.

Jean aimait par dessus tout ouvrir et découvrir la capote de la voiture qui fonctionnait grâce à une commande électrique.

Le tournage s’effectuait avec joie et avec sérieux dans le quartier de Belleville. Jean filmait les murs détruits qui semblaient se fissurer devant nous comme pour y laisser échapper un chant secret. De la caméra, suintait un temps d’outre-temps. Les images venaient vers Jean Rollin en désordre mais reliées entre elles par une sorte de magie, quelque chose qui ressemblait à une alchimie, car tout ce qui entrait dans la caméra se retrouvait dans une chorégraphie en apesanteur.

Ce qui m’intriguait, c’est que les comédiens pour lui étaient comme des passants, ils n’existaient pas vraiment, ils n’incarnaient aucun personnage, ils semblaient être « personne ». Rollin filmait un monde intemporel, un pays loin dont les habitants étaient en migration.

Faire un film pour Jean Rollin, c’était tout naturel, il ne cherchait pas un style, une façon à lui, non, son univers était déjà construit, inviolable. Sa manière était une évidence.

Comment dire ?

Avec Jean, ce fut une sorte de coup de foudre. Très rapidement, lui et moi, sommes devenus inséparables et nos collègues disaient de nous que nous étions unis comme l’image et le son sur la même pellicule.

Jean me faisait découvrir des mondes que je ne connaissais pas. Nous parlions cinéma, politique et poésie et nous confondions poésie et politique.

Si je me souviens bien, l’un ne participait jamais à une activité sans l’autre. Nous faisions tout ensemble et, paradoxalement, nous étions dans une totale indépendance. Jean malgré notre complicité cultivait sa terre à lui, son jardin qu’on pouvait apercevoir sans jamais y pénétrer. J’habitais chez mes parents, lui, était déjà marié à la belle Simone et Serge n’allait pas tarder à naître.

Je lui présentais mes amis, il me présentait les siens.

C’est ainsi que je connus Nicolas Deville, le dessinateur génial de Saga de Xam, bande dessinée dont Jean était le scénariste.

À cette époque, Jean entreprit de réaliser un court-métrage Les pays loin pour lequel j’allais faire fonction de script-boy.

C’est sur ce tournage que je fis la connaissance de Gérard de Battista qui était un tout jeune opérateur de prises de vues. Au sein de l’équipe, je retrouvais un ancien camarade de classe Alain-Yves Beaujour.

Durant ces temps d’attente, j’allais me réfugier dans le local des monteurs-son, car il y avait là un homme qui n’était pas comme les autres, un rêveur qui trimballait avec lui des livres de toutes sortes, des bandes dessinées, des romans populaires.

Il s’appelait Jean Rollin, il avait 27 ans.

Aux AF, il y avait des opérateurs de prises de vues comme Claude Bécognée (qui sera plus tard directeur de la photo des Raisins de la mort).

On comptait cinq monteurs-image dont moi-même, deux monteurs-son dont Jean Rollin, nous étions assistés d’autres techniciens et petites mains.

Les journalistes, qui n’allaient pas sur le terrain, rédigeaient les commentaires sur les images que nous montions avec une grande liberté malgré la présence d’un censeur qui nous était imposé par l’Élysée.

Dans ce lieu qui n’était pas un atelier de création, mais une sorte de petite usine, nous étions chargés de réaliser les actualités françaises, une bobine par semaine, mais aussi les actualités algériennes, tunisiennes, sénégalaises et tchadiennes. Nous devions travailler à toute allure, mais il y avait des temps morts.

En cherchant du travail, mes pas me conduisirent aux Actualités Françaises (AF) à Gennevilliers.

Les AF, c’était un peu l’ancêtre du journal télévisé. À une époque où la télévision était moins accessible, les salles de cinéma passaient en avant programme une bande d’actualités, une bobine en 35 millimètres qui durait 10 minutes et était intitulée Regards sur le monde.

En 1965, la guerre d’Algérie venait de s’achever, la guerre du Vietnam sévissait encore, j’avais 23 ans, je vivais à Paris, j’étais un monteur de films, inexpérimenté. Jean bénéficiait déjà une certaine pratique.

©Photo : Gilbert Gibdouny®

Cette génération, la nôtre, que les jeunes gens d’aujourd’hui évoquent comme s’ils en étaient jaloux, c’est la génération de Jean Rollin et la mienne.

Jean et moi sommes nés aux environs de la deuxième guerre mondiale. Avec nos origines à moitié juives, les camps d’extermination auraient pu nous avaler, mais par bonheur, par hasard, l’histoire nous a épargnés.

Nous avions grandi, sans nous connaître, Jean en France, moi en Tunisie.

G-E6NH8JM7S2

©Photos : droits réservés®

sur le site officiel français dédié à

Jean Rollin, cinéaste-écrivain

03 novembre 1938 - 15 décembre 2010